| 1 |

| 2 |

| 3 |

| 4 |

| 5 |

| 6 |

| 7 |

| 8 |

| 9 |

| 10 |

| 11 |

| 12 |

| 13 |

| 14 |

| 15 |

| 16 |

| обл.3 |

|

|

|

Весной 1942 года возникла надежда на освобождение Харькова. Она не

сбылась тогда. Но это стихотворение отражает настроение весенних дней

1942 года, и потому я осмелился предложить его для 'Кругозора' в ту

пору, когда мы отмечаем двадцатилетие нашей победы.

На вешках обрывает провода.

Люблю я хитрый разговор связистов -

Условные названья, города.

На линии идёт проверка: 'Харьков'!

Ты слышишь, 'Харьков'? Это я, 'Москва'!'

И вновь летят взволнованно и жарко

Короткие военные слова.

'Москва' расположилась в тесной хате,

Начальник штаба карту развернул.

Сюда идёт в медлительном раскате

Неукротимый перекатный гул.

А 'Харьков' за бугром лежит на талой,

Весенней, растревоженной земле,

И дует в трубку, и кричит устало,

Что автоматчики уже в селе.

Село начальник в обстановку впишет,

Изменится назавтра позывной,

Но мы опять свой город будем слышать,

Ещё условный, но всегда родной.

Я знаю: героическая рота,

Что милым городом себя звала,

В огне артиллерийского налёта

Недалеко от Харькова была.

|

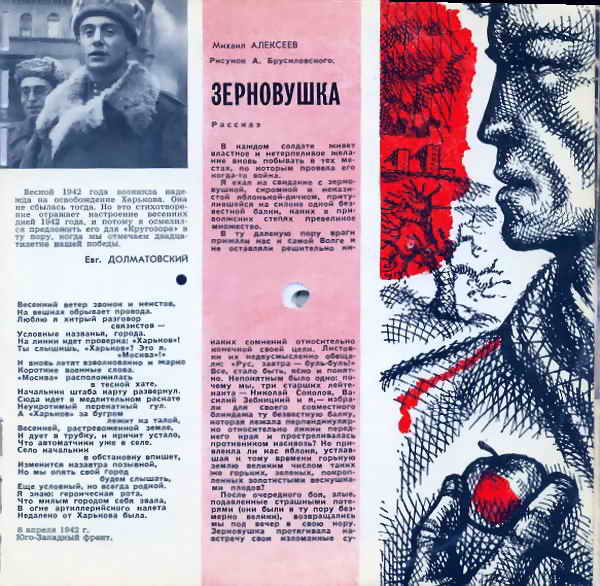

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Рисунок А.Брусиловского.

ЗЕРНОВУШКА

Рассказ

В каждом солдате живёт властное и

нетерпеливое желание вновь побывать в тех местах, по которым провела

его когда-то война.

Я ехал на свидание с зерновушкой,

скромной и неказистой яблонькой-дичком, притулившейся на склоне

одной безвестной балки, каких в приволжских степях превеликое

множество.

В ту далёкую пору враги прижали нас к

самой Волге и не оставляли решительно никаких сомнений относительно

конечной своей цели. Листовки их недвусмысленно обещали: 'Рус,

завтра - буль-буль!' Всё, стало быть, ясно и понятно. Непонятным

было одно: почему мы, три старших лейтенанта - Николай Соколов,

Василий Зебницкий и я, - избрали для своего совместного блиндажа ту

безвестную балку, которая лежала перпендикулярно относительно линии

переднего края и простреливалась противником насквозь? Не привлекла

ли нас яблоня, устлавшая к тому времени горькую землю великим числом

таких же горьких, зелёных, покроплённых золотистыми веснушками

плодов?

После очередного боя, злые,

подавленные страшными потерями (они были в ту пору безмерно велики),

возвращались мы под вечер в свою нору. Зерновушка протягивала

навстречу свои изломанные сучья, которых день ото дня становилось на

ней всё меньше и меньше. Мы собирали сшибленные сучья, топили ими

свою 'буржуйку'; сучья разгорались не вдруг, долго шипели, из них

красной живой кровью струился сок. |